| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक नीति | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| RBI द्वारा अपने स्वर्ण की इंग्लैंड से वापसी | economy, | GS Paper 3, |

| भारतीय खाद्य निगम में इक्विटी निवेश | economy, | GS Paper 3, |

| ग्लेशियरों के सिकुड़ने से हिमनद झीलों का विस्तार होता है | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| सी वी रमन (C . V Raman) | indian history, | GS Paper 1, |

| समाचारों में स्थान: जांबिया (Zambia) | Geography, | GS Paper 1, |

| बंगलूरू की पहली ‘डिजिटल पापुलेशन क्लॉक’ | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| उच्चतम न्यायालय ने जेट एयरवेज के परिसमापन का निर्देश दिया | economy, | GS Paper 3, |

| उच्चतम न्यायालय के आदेश से NCRB डेटा संग्रह में बाधा नहीं आएगी | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| ओजेंपिक ड्रग | Science and Technology, | GS Paper 3, |

भारत सरकार राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति लाने की योजना बना रही है, जिसमें आतंकवाद से निपटने और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर दिया जाएगा।

भारत की आगामी राष्ट्रीय आतंकवादरोधी नीति देश के आंतरिक सुरक्षा ढाँचे को मजबूत करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि आतंकवादी घटनाओं में कमी जारी रहे।

भारत के दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications- DoT) के तहत एक प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास निकाय, ‘सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स’ (Centre for Development of Telematics- C-DOT) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की (IIT रूड़की) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने स्वामित्व वाले लगभग 130 मीट्रिक टन स्वर्ण को वापस लाया है एवं ‘बैंक ऑफ इंग्लैंड’ तथा ‘बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स’ (Bank for International Settlements- BIS) की सुरक्षित हिरासत में पिछले ढाई वर्षों रखा था।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने वर्ष 2024-25 में अर्थोपाय अग्रिम (‘वेज एंड मीन्स एडवांस’) को इक्विटी में परिवर्तित करके भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India – FCI) में ₹10,700 करोड़ की इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है।

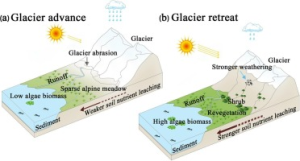

ग्लोबल वार्मिंग का एक उल्लेखनीय परिणाम ग्लेशियरों का सिकुड़ना है, जिससे ग्लेशियल झीलों में जल जमा हो रहा है।

हाल ही में सी. वी. रमन की 136वीं जयंती मनाई गई।

हाल ही में भारत और जांबिया ने संयुक्त स्थायी आयोग (Joint Permanent Commission) के छठे सत्र में कृषि, खनन और ऊर्जा में मजबूत सहयोग पर चर्चा की।

बंगलूरू शहर की पहली ‘डिजिटल पापुलेशन क्लॉक’ (Digital Population Clock), जो कर्नाटक और भारत की जनसंख्या का वास्तविक समय अनुमान प्रदर्शित करती है, का उद्घाटन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान (Institute for Social and Economic Change-ISEC) में किया गया।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान योजना की विफलता के बाद, कर्ज में डूबी एयरलाइन, उसके लेनदारों, कामगारों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए जेट एयरवेज के परिसमापन को ‘अंतिम व्यवहार्य उपाय’ के रूप में शुरू करने का निर्देश दिया।

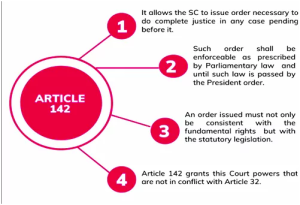

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने का फैसला सुनाया, जिसमें विचाराधीन और दोषी कैदियों के रजिस्टर से जाति संबंधी कॉलम एवं जाति संबंधी सभी संदर्भों को हटाना शामिल है।

हालाँकि दुनिया भर में सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) के इंजेक्शन के रूप उपलब्ध हैं, भारत में उपलब्ध मौखिक रूप, डॉक्टरों को वजन घटाने के अतिरिक्त लाभ के साथ मधुमेह नियंत्रण में परिणाम देखने में मदद कर रहा है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>