| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| क्षमादान शक्ति को लेकर विवाद | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| UNCCD का COP16 एवं भूमि क्षरण | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस: भारत की गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| कुम्हरार 80-स्तंभ हॉल का पुनरुद्धार | art and culture, | GS Paper 1, |

| चीन+1 रणनीति: भारत के सीमित लाभ | economy, | GS Paper 3, |

| बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 | politics and governance, | GS Paper 2, |

| रक्षा अधिग्रहण परिषद | Defense and Security, | GS Paper 2, |

| भारत में तटीय अपरदन की समस्या | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| जलवायु परिवर्तन मामले पर ICJ में सुनवाई | international organization, | GS Paper 2, |

| संक्षेप में समाचार | ||

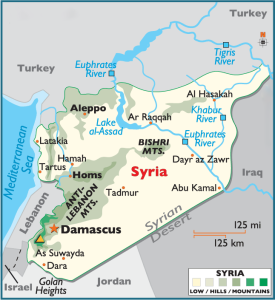

| समाचारों में स्थान-सीरिया | Geography, | GS Paper 1, |

| GDP आधार वर्ष को 2022-23 तक संशोधित करने के लिए पैनल | economy, | GS Paper 3, |

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को बिना शर्त क्षमादान प्रदान किया, जिन पर संघीय कर और शस्त्र (बंदूक) संबंधी अपराध दर्ज हैं।

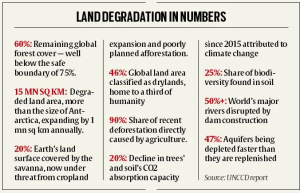

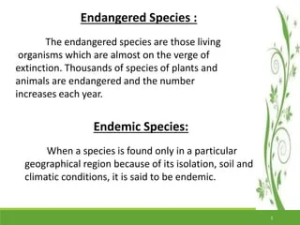

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UN Convention to Combat Desertification- UNCCD) और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान (UNU-INWEH) ने सऊदी अरब के रियाद में UNCCD के ‘16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज’ (COP16) में ‘सूखे का अर्थशास्त्र: सूखे से निपटने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश लाभदायक है’ (Economics of drought: Investing in nature-based solutions for drought resilience proaction pays) नामक रिपोर्ट जारी की।

भूमि क्षरण पारिस्थितिकी तंत्र, आजीविका और वैश्विक स्थिरता के लिए एक महत्त्वपूर्ण खतरा है। इस चुनौती से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो सतत् प्रथाओं, तकनीकी नवाचार और सामुदायिक भागीदारी को जोड़ता है।

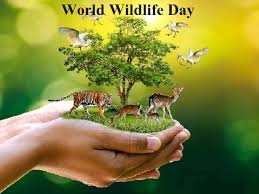

हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस (World Wildlife Conservation Day) मनाया गया।

मौर्य इतिहास से जुड़े कुम्हरार (Kumhrar) स्थल पर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) द्वारा 80 स्तंभों वाले सभा भवन की खुदाई की जा रही है।

नीति आयोग ने अपनी पहली तिमाही रिपोर्ट ‘ट्रेड वॉच’ जारी की, जो भारत के व्यापार एवं वाणिज्य परिदृश्य का मूल्यांकन करती है।

हाल ही में लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 [Banking Laws (Amendment) Bill, 2024] को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council-DAC) ने 21,772 करोड़ रुपये के पाँच पूँजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय पर्यावरण, वन, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने आँकड़े प्रस्तुत किए, जिनमें भारत में तटीय अपरदन (Coastal Erosion) के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक ऐसे मामले में सुनवाई शुरू की, जिसमें मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत जलवायु परिवर्तन पर देशों के दायित्वों एवं उन दायित्वों के कानूनी परिणामों पर उसकी सलाहकारी राय माँगी गई है।

हाल ही में विद्रोही मिलिशिया हयात तहरीर अल-शाम (Hayat Tahrir al-Sham- HTS) ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलप्पो पर अधिकार कर लिया है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्रालय के तहत भारत के सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष को वर्ष 2011-12 से वर्ष 2022-23 तक संशोधित करने के लिए बिस्वनाथ गोलदार (Biswanath Goldar) की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय ACNAS उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>