| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| सुबाबुल | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| भारत ने इजरायल से फिलिस्तीन छोड़ने के आह्वान वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का समर्थन किया | international Relation, | GS Paper 2, |

| तटीय नौवहन विधेयक, 2024 लोकसभा में प्रस्तुत हुआ | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| अष्टमुडी झील | Environment, | GS Paper 3, |

| अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस | Environment, | GS Paper 3, |

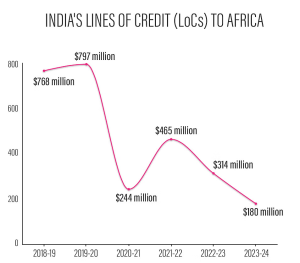

| भारत-अफ्रीका संबंध: अफ्रीका का सामरिक महत्त्व | international Relation, | GS Paper 2, |

दक्षिण कोरिया ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग के दौरान “आपातकालीन मार्शल लॉ” की घोषणा की।

CBL-I, इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Institute of Advanced Study in Science and Technology- IASST), गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने टाइप 2 मधुमेह में इंसुलिन प्रतिरोध को व्यवस्थित करने के लिए सुबाबुल सीडपॉड के चिकित्सीय गुणों का पता लगाया है।

हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसका शीर्षक ‘फिलिस्तीन के प्रश्न का शांतिपूर्ण समाधान’ (Peaceful Settlement of the Question of Palestine) था।

तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और भारतीय नागरिकों द्वारा संचालित भारतीय ध्वज वाले जहाजों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तटीय नौवहन विधेयक, 2024 को लोकसभा में ध्वनि मत से प्रस्तुत किया गया।

तटीय नौवहन विधेयक, 2024 का उद्देश्य समुद्री भारत विजन 2030 के उद्देश्यों के अनुरूप तटीय नौवहन को आगे बढ़ाकर भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करना है।

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा गठित केरल राज्य स्तरीय निगरानी समिति (SLMC) ने अष्टमुडी झील के प्रदूषण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर दो चीतों, अग्नि और वायु को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले वन क्षेत्र में छोड़ा गया।

चीता संरक्षण कोष (CCF)

CCF की पहल

|

पिछले महीने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील जाते समय भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया भी गए। प्रधानमंत्री की नाइजीरिया यात्रा से अफ्रीकी देशों के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा मिला है।

भारत-अफ्रीका संबंधों में आपसी विकास को बढ़ावा देने, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएँ हैं। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके और व्यापार, सुरक्षा तथा विकास में रणनीतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करके, दोनों क्षेत्र एक लचीली एवं समावेशी साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं, जो उनकी आबादी को लाभ पहुँचाए और एक संतुलित वैश्विक व्यवस्था में योगदान दे।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>