| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| समाचारों में स्थान: ऑस्ट्रिया | Geography, | GS Paper 1, |

| इंडियन स्टार टॉरटॉइज | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| निम्न ऊँचाई वाले बादलों के आवरण में कमी से तापमान में वृद्धि का संबंध | Geography, | GS Paper 1, |

| IISS मनामा डायलॉग | international Relation, | GS Paper 2, |

| भारत में महिला श्रम बल भागीदारी | economy, | GS Paper 3, |

| पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना | Polity, | GS Paper 2, |

| संक्षेप में समाचार | ||

| RBI ने SFB को UPI के माध्यम से क्रेडिट लाइन बढ़ाने की अनुमति दी | economy, | GS Paper 3, |

| विशेषाधिकार प्रस्ताव | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| म्यूलहंटर.एआई | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| मुल्लापेरियार बाँध जल विवाद | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| वार्षिक अंतरराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट (IDR) 2024 | economy, | GS Paper 3, |

ऑस्ट्रियाई चान्सलर कार्ल नेहमर की सत्तारूढ़ पीपुल्स पार्टी (OVP) वियना की अगली गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के करीब पहुँच गई है।

इंडियन स्टार टॉरटॉइज (Indian Star Tortoise) के संरक्षण प्रयासों एवं सतर्कता के बावजूद, अधिकारियों ने चेन्नई तथा सिंगापुर हवाई अड्डों एवं भारत-बांग्लादेश सीमा के पार तस्करी किए जा रहे सैकड़ों कछुओं को जब्त किया है।

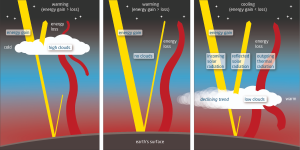

एक हालिया अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कम ऊँचाई वाले बादलों के आवरण में गिरावट के कारण वर्ष 2023 में वैश्विक औसत तापमान में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जिसमें लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि शामिल है।

हाल ही में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बहरीन में 20वें IISS मनामा डायलॉग में भाग लिया।

भारत की सक्रिय भागीदारी वैश्विक नेता के रूप में इसकी बढ़ती भूमिका को उजागर करती है, जो सतत् विकास और बहुपक्षीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। मानवीय संकटों, आर्थिक चुनौतियों और भू-राजनीतिक रणनीतियों जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करके ‘मनामा डायलॉग’ क्षेत्रीय और वैश्विक नीतियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण बनी हुई है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2017-18 और 2022-23 के बीच 24.6% से बढ़कर 41.5% हो गई है।

भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी में लगातार सुधार हो रहा है, लैंगिक समानता, आर्थिक सशक्तीकरण और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दे दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने छोटे वित्त बैंकों (Small Finance Banks- SFB) को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payments Interface- UPI) के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनें प्रदान करने की अनुमति दी है।

एक सांसद द्वारा विपक्ष के नेता को ‘सर्वोच्च कोटि का देशद्रोही’ कहे जाने की टिप्पणी के जवाब में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस प्रस्तुत किया गया है।

यदि किसी सांसद के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव वैध पाया जाता है, तो निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने म्यूलहंटर.एआई (MuleHunter.AI) प्रस्तुत किया है, जो एक उन्नत एआई-आधारित टूल है, जिसे वित्तीय संस्थानों को म्यूल बैंक खातों की पहचान करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।

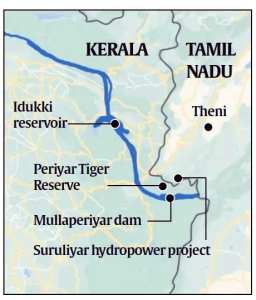

सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्लापेरियार बाँध के स्वीकार्य जल स्तर को 142 फीट से घटाकर 120 फीट करने की याचिका पर जनवरी 2025 में विस्तृत सुनवाई निर्धारित की है।

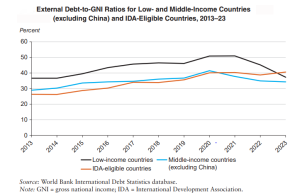

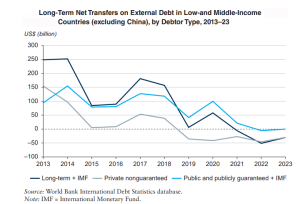

हाल ही में विश्व बैंक ने वार्षिक अंतरराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट (International Debt Report-IDR) 2024 जारी की।

रिपोर्ट में पिछले दशक (2013-2023) के दौरान निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) के लिए बाह्य ऋण के रुझान एवं विकास पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें वर्ष 2023 पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>