प्रश्न की मुख्य माँग

- भारत में प्रमुख भूकंप-प्रवण क्षेत्रों पर चर्चा कीजिए क्योंकि ये इंडियन और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के कारण भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है।

- इन क्षेत्रों में आपदा तत्परता से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

- इन चुनौतियों को कम करने के उपाय सुझाइये।

|

उत्तर

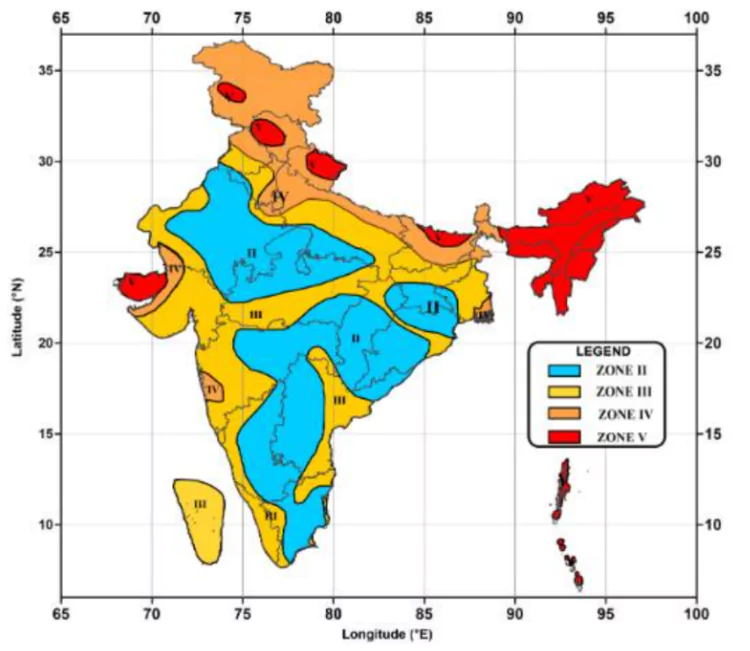

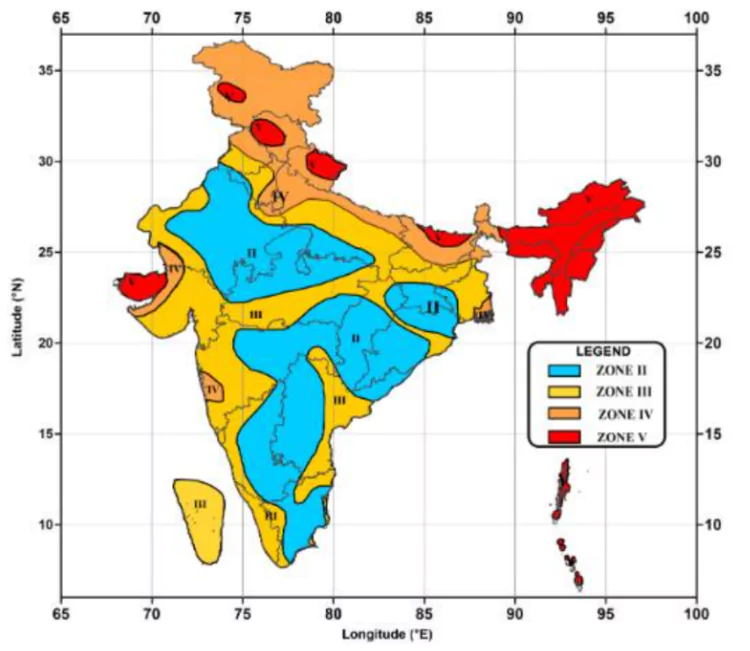

भारत, भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि इंडियन प्लेट प्रति वर्ष ~5 सेमी की दर से यूरेशियन प्लेट में उत्तर की ओर खिसक रही है, जिससे अत्यधिक भूगर्भीय तनाव उत्पन्न होता है। फरवरी 2024 में दिल्ली में आए भूकंप के झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए, जो बढ़ते भूकंपीय जोखिम को उजागर करते हैं। भारत का 59% भाग, भूकंप के प्रति प्रवण है, इसलिए तत्परता अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

भारत में प्रमुख भूकंप-प्रवण क्षेत्र

- हिमालयी भूकंपीय बेल्ट: इंडियन और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से उच्च भूकंपीय गतिविधि उत्पन्न होती है, जो भूकंपीय क्षेत्र V में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश को कवर करती है।

- उदाहरण के लिए: वर्ष 2015 के नेपाल भूकंप ने बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में व्यापक विनाश किया, जिससे हिमालयी भूकंपों के प्रति उत्तरी भारत की संवेदनशीलता प्रदर्शित हुई।

- सिंधु-गंगा का मैदान: यह सघन आबादी वाला क्षेत्र, भूकंपीय क्षेत्र III और IV में आता है, जो जलोढ़ मृदा के कारण भूकंपीय तरंगों को बढ़ाने वाले खतरों का सामना करता है, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल प्रभावित होते हैं।

- उदाहरण के लिए: वर्ष 1934 के बिहार-नेपाल भूकंप ने पटना, मुंगेर और मुजफ्फरपुर को तबाह कर दिया, जिससे अत्यधिक जनहानि हुई और बुनियादी ढाँचे का विनाश हुआ।

- पूर्वोत्तर भूकंपीय क्षेत्र: यह क्षेत्र बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के प्रक्षेपण से प्रभावित है, तथा इसमें भूकंपीय क्षेत्र V के असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं।

- पश्चिमी और मध्य भारत: गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र काठियावाड़ फॉल्ट पर स्थित हैं, जो उन्हें भूकंपीय क्षेत्र IV के अंतर्गत वर्गीकृत इंट्राप्लेट भूकंपों के प्रति सुभेद्य बनाता है।

- उदाहरण के लिए: वर्ष 2001 के भुज भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, जिसने भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में खराब भवन अनुपालन के जोखिमों को उजागर किया।

- प्रायद्वीपीय भारत के स्थिर क्रेटोनिक क्षेत्र: भूगर्भीय रूप से स्थिर होने के बावजूद, महाराष्ट्र (लातूर), कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में प्राचीन भ्रंशों के फिर से सक्रिय होने के कारण इंट्राप्लेट भूकंपीय गतिविधि का अनुभव होता है।

- उदाहरण के लिए: वर्ष 1993 का लातूर भूकंप, कम जोखिम वाले क्षेत्र में होने के बावजूद, 9,000 से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बना जिससे यह साबित होता है कि स्थिर क्षेत्रों को भी तत्परता की आवश्यकता है।

आपदा तत्परता से संबंधित चुनौतियाँ

- कमजोर भवन संहिता प्रवर्तन: कई इमारतें राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016 का पालन नहीं करती हैं जिससे शहरी क्षेत्र बड़े भूकंपों के दौरान नष्ट होने के प्रति सुभेद्य हो जाते हैं।

- उदाहरण के लिए: वर्ष 2011 के सिक्किम भूकंप ने खराब तरीके से निर्मित संरचनाओं को काफी नुकसान पहुंचाया, जबकि यह भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्र में हुआ था।

- बिना योजना के तीव्र शहरीकरण: भूकंपीय क्षेत्रों में अनियमित निर्माण आपदा जोखिम को बढ़ाता है, विशेषकर दिल्ली में, जहां ऊंची इमारतें सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करती हैं।

- उदाहरण के लिए: वर्ष 1991 के उत्तरकाशी भूकंप ने हजारों घरों को नष्ट कर दिया, जिनमें से कई उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में खराब संरचनात्मक योजना के साथ बनाए गए थे।

- सीमित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: भारत में जापान या अमेरिका की तुलना में कुशल भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली का अभाव है, जिससे निकासी के लिए उपलब्ध समय कम हो जाता है।

- उदाहरण के लिए: वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप में बिहार में हजारों लोग मारे गए थे, जिससे बेहतर क्षेत्रीय भूकंपीय निगरानी और चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

- महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की संवेदनशीलता: भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित बांधों, पुलों, परमाणु संयंत्रों और बिजलीघरों को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है।

- अपर्याप्त सार्वजनिक जागरूकता और अभ्यास: सामुदायिक तत्परता कार्यक्रमों, मॉक ड्रिल और सुरक्षा प्रशिक्षण की कमी का मतलब यह बनता है कि लोगों को नहीं पता कि भूकंप के दौरान कैसे प्रतिक्रिया करनी है।

- उदाहरण के लिए: वर्ष 2017 के त्रिपुरा भूकंप के दौरान घबराहट के कारण भगदड़ मच गई और लोग घायल हो गए, जिससे भूकंप प्रतिक्रिया पर सार्वजनिक शिक्षा का महत्त्व पता चलता है।

इन चुनौतियों को कम करने के उपाय

- भवन निर्माण संहिता का सख्ती से पालन: राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (NBC) 2016 का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करना तथा भूकंपीय क्षेत्रों में पुरानी संरचनाओं को भूकंप का सामना करने के लिए पुनःनिर्मित करना।

- प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का कार्यान्वयन: समय पर निकासी के लिए जापान और मैक्सिको की तरह उन्नत भूकंपीय निगरानी नेटवर्क स्थापित करना चाहिए और भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली तैनात करनी चाहिए।

- उदाहरण के लिए: DMRC (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) के पास जून 2015 से स्थापित EqWS (भूकंप चेतावनी प्रणाली) नामक एक भूकंप चेतावनी प्रणाली है।

- भूकंपरोधी अवसंरचना नियोजन: पुल, बांध और परमाणु संयंत्र जैसे महत्त्वपूर्ण अवसंरचना को बेस आइसोलेशन तकनीक और आघात-अवशोषित सामग्री के साथ डिजाइन करना चाहिए ताकि होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सके।

- उदाहरण के लिए: कोलकाता मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को भूकंपरोधी सुरंग बनाने की पद्धतियों से बनाया गया था, जिससे भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

- जन जागरूकता और सामुदायिक तत्परता: नियमित रूप से भूकंप संबंधी अभ्यास आयोजित करने चाहिए, स्कूलों और कार्यस्थलों में सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए तथा आपदा-प्रवण क्षेत्रों में भूकंप संबंधी शिक्षा का आरंभ करना चाहिए।

- आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना: NDRF क्षमताओं में सुधार करना, स्थानीय आपदा प्रतिक्रिया टीमों को प्रशिक्षित करना, और अस्पतालों को भूकंपरोधी बुनियादी ढाँचे व ट्रॉमा केयर यूनिट्स से सुसज्जित करना चाहिए।

भूकंप संबंधी जोखिम शमन के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना, भूकंपरोधी बुनियादी ढाँचे को लागू करना और सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देना अति महत्त्वपूर्ण है। उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने, आपदा प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार करने और अनुकूली शहरी नियोजन को बढ़ावा देने से एक सुरक्षित, आपदा-प्रतिरोधी भारत का निर्माण होगा। विनाश को कम करने और जीवन की सुरक्षा के लिए एक सक्रिय, बहु-हितधारक दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

Latest Comments